「選ばれるお店」になるためのポジショニングの設定方法を分かりやすく解説!

兵庫県芦屋市を拠点に

ホームページ制作やインスタ運用を通して、

地元で愛されるオンリーワンのお店作りをサポート♪

WEB集客デザイナー、

Moni Designのやぎあやです。

「他にも似たようなお店あるし、ウチの特徴って何なんだろう…」

「頑張ってSNS発信してるけど、なんとなく埋もれてる気がする…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

実は、お客様に“選ばれるお店”になるには、

「自分の立ち位置=ポジション」をはっきりさせること

が、とても大切なんです。

今回はそんなポジショニングの必要性と取り入れ方について解説していきますね♪

そもそも「ポジション」ってどういうこと?

「ポジショニング」

と聞くと、

ちょっと堅く感じるかもしれませんが

要するに、

あなたのお店がどんな“立ち位置”で、

どんな価値を届けるお店なのかを明確にすること。

たとえばお買い物の時に

「チョコを買うなら絶対あのブランド♡」

「マヨネーズはいつもこのメーカーの商品!」

と、自分の中で必ず選ぶものってあったりしませんか?

こんなふうに

お客さんの心の中にそのお店のイメージがしっかり根づいている状態を作ることが、ポジショニングのゴールです。

つまり、「このお店じゃなきゃダメ!」って思ってもらえる理由をちゃんと作るということ。

商品やサービスの良さを伝えるだけじゃなく、「どこが他と違うのか」「誰に向けているのか」をしっかり打ち出すことで、自分だけの揺るがない地位を築くことができるわけです。

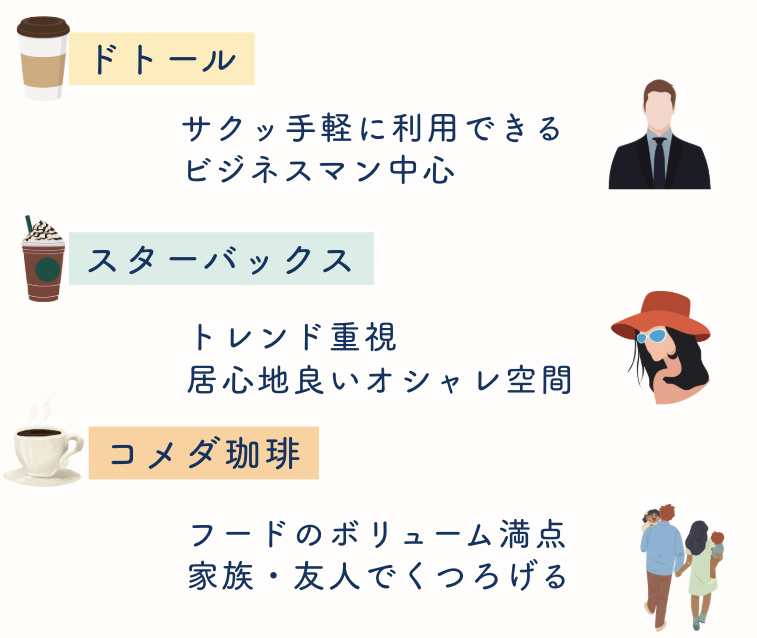

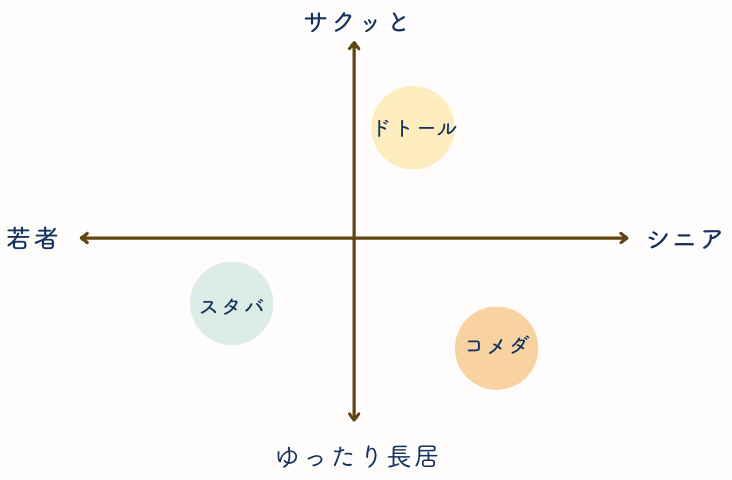

カフェの例で見てみましょう

チェーンのカフェを例に挙げてみましょう

ドトール

スターバックス

コメダ珈琲

3つともですが、「コーヒーが飲める駅前のカフェ」ですが、

こんなふうに立ち位置が違います。

- ドトール:サッと立ち寄れて、コスパ重視なビジネスマン向け

- スターバックス:おしゃれな空間で、季節のドリンクやトレンドも楽しめる

- コメダ珈琲:ボリューム満点のメニューが魅力で、ゆったりくつろぎたい人向け

さらにこういった違いを縦と横に指標を入れ、ポジショニングマップで「見える化」してみましょう!

こうやって比較すると雰囲気もターゲットも全然違いますよね。

同じ「カフェ」なのに、

“どんな人に、どんな時間を提供したいのか”

が違うので、個性がはっきりしており、

それぞれにファンがついているんです。

ちなみに私は最近、充電もあり座席も柔らかくてゆったり過ごせるコメダがお気に入りです(笑)

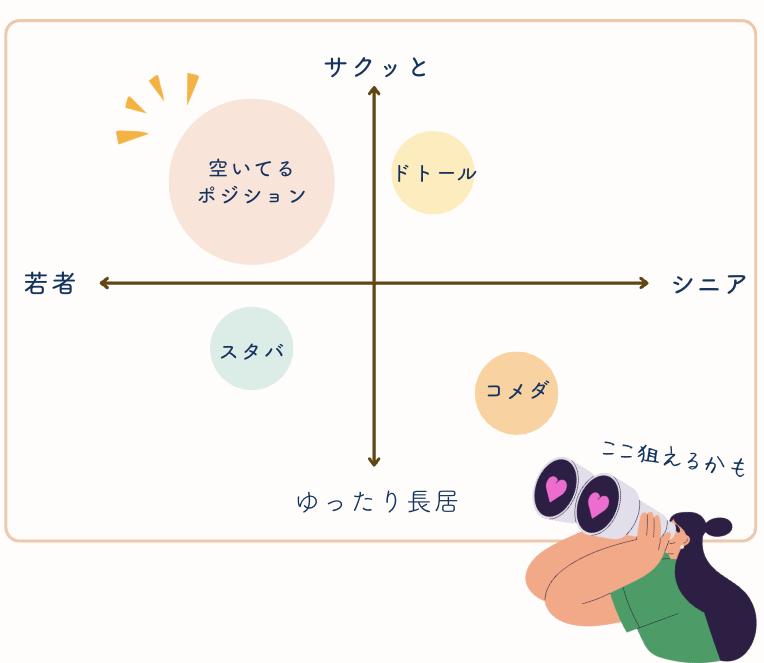

そして他店のポジションを可視化して比べてみることで

「自分はどこを狙えばいいか?」

が見えてきます♪

そしてこれは、このような有名チェーンだけでなく

私たちのような小さなお店や個人事業にも同じことが言えます。

「どんなお客さまに、どんなサービスを届けたいのか?」

をはっきりさせることが、

あなたの立ち位置=ポジショニング

なんです。

ポジショニングマップを作るときのポイント

さて、他と無闇に戦わない位置を探る上でも重要なポジショニングマップですが

「なんとなく」で作ると、ただの表になってしまいがち💦

効果的に自分の立ち位置を検討できるマップにするには、主に3つのポイントがあります。

①横軸と縦軸に入れる「指標」は、お客さま目線で選択

ポジショニングマップを作るときには、

まず検討するのが

縦軸・横軸にどんな指標を入れるかという点。

ここで大切なのは

「お店側が言いたいこと」

ではなく

「お客さまが選ぶときに気にしていること」

を軸にすること。

たとえば、

「専門性の高さ」「気軽さ」「デザインの雰囲気」「スタッフとの距離感」「丁寧さ」「手軽さ」「特別感」などなど…

お客さまが

「あのお店って〇〇だよね」

と感じるような軸を選ぶと、

比較がわかりやすくなります。

逆に、お店側の思いだけで

「手間がかかっているかどうか」

「開業年数」

なーんてことを軸にしてしまうと、

お客さまにとっての判断材料になりにくく、

ピンとこないマップになってしまいます。

ポジショニングマップの目的は、

「お客様がどう見ているか?」

を可視化すること。

あくまでも“お客さまの視点”を優先して、指標を選びましょう。

②「価格」はあえて軸にしない

ポジショニングマップを作るとき、

「価格」はよく使われがちな指標ですが、

小さなお店や個人事業の場合は、あえて外すのがオススメです。

価格で勝負しようとすると、

どうしても“安さ”を売りにしている

大手のチェーン店と比べられてしまいがち。。。

でも実際、

- 手作業で丁寧に作っている

- こだわりの素材を使っている

- 接客や雰囲気に強みがある

そんなお店にとって

「価格」での勝負は

本来の魅力が伝わらなくなってしまうんです。

だからこそ、

“体験価値”や“コンセプト”といった、

価格以外の魅力で勝負できる軸を選ぶのがポイント!

例えば

- 「日常使い」×「ギフト」

- 「デザイン性」×「手軽さ」

- 「専門性」×「親しみやすさ」

などなど、

「このお店ならでは」

の魅力が伝わるような軸を選ぶことで、

価格に左右されずに「選ばれる理由」

で検討することができるわけです♪

価格競争、ダメ絶対!

③競合は“近辺”や“同じジャンル”の3〜5店舗に絞ろう

競合リサーチといっても、

張り切ってあまりにたくさんのお店と

比べすぎるのは逆効果です。

他店との違いを探すあまり、

あれもこれも気にし始めて、

結局自分のお店がどこに向かいたいのか、

方向性が分からなくなってしまう可能性も。。。

また、単に同じエリアにある店を選ぶだけでなく

「同じジャンル」のお店に絞ることも大事です。

ジャンルが全く異なるお店を入れてしまうと、

そもそもお客様の求めるものが違うため、

上手く比較ができなくなってしまいます。

たとえば、カフェの比較なら

- 同じエリア内のカフェ(近所)

- 似たようなターゲット層を狙っているカフェ(子ども連れでも過ごしやすいカフェなど)

こうした競合を選ぶと、

お店ごとの「強み」と「特徴」が明確に見えてきます。

まずは、実際にお客さまが

「どっちにしようかな」

と迷いそうなお店に絞って調べてみましょう。

「言葉の選び方」でもっと差をつけよう

ポジショニングマップで

「自分のお店が目指す立ち位置」が見えてきたら、

次に大切なのはその魅力をどう表現するかです。

せっかく良いポジションを見つけても、

他のお店と似たような言葉で発信してしまうと、

埋もれてしまうことも。。。

そこでおすすめなのが、

自分の強みを“ちょっと違う角度”から伝える工夫。

ポジショニングを考えるとき、つい

「強み=そのまま打ち出せばいい」

と思いがちですが、

他のお店と似たような表現になってしまうと、

埋もれてしまうことも。。。

そんなときは、自分の強みや魅力を、

ちょっと違う角度から見せてみるのがポイントです。

たとえば

- 「丁寧な接客」→「初めてでも安心できる、寄り添いスタイル」

- 「素材にこだわった料理」→「調味料まで手作り、家では味わえないホッとするごはん」

同じ中身でも、

伝え方を少し工夫することで、

「他とは違う空気感」を出せるようになります。

小さなお店は特に、

「他にも似たようなお店はあるけど、なんかあそこはちょっと違うよね」

そんなちょっとした違いが、選ばれる理由になるんです。

まとめ:ポジションは“早い者勝ち”

お店のポジションって、

なんとなく決まるものではなく、

リサーチを行いながら意図的に決めるものなんです。

「自分のお店は、唯一無二の価値で選ばれたい」

そう思ったら、今からでもポジションを考えてみましょう。

✔︎ 近所の似てるお店を3つピックアップしてみる

✔︎ 自分のお店の特徴を書き出してみる

✔︎ ポジショニングマップを描いてみる

小さな一歩からでも大丈夫。

“なんとなく”から抜け出して、

“選ばれるお店”を一緒に目指していきましょう🌿

※もし追加できない場合は

LINE ID:@041vvzxb (@も入れて検索してくださいね)

Moni DesignのInstagramでは

- デザインの制作実績

- デザインを作るときのポイント

- WEB集客のコツ

- デザイン添削ライブ

など発信しています!